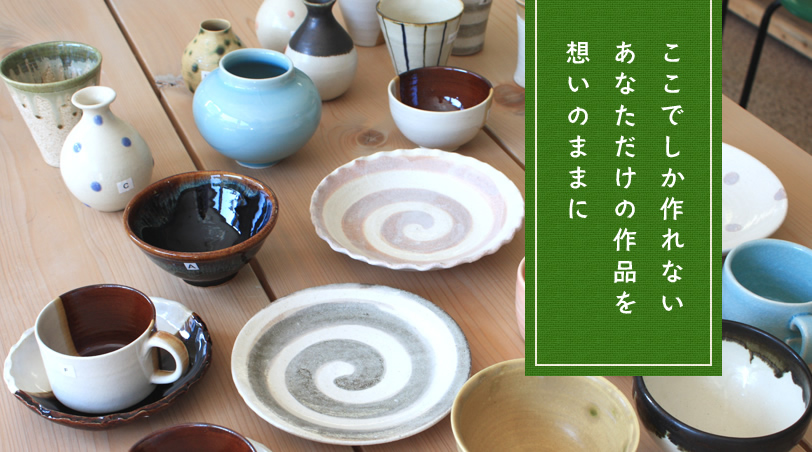

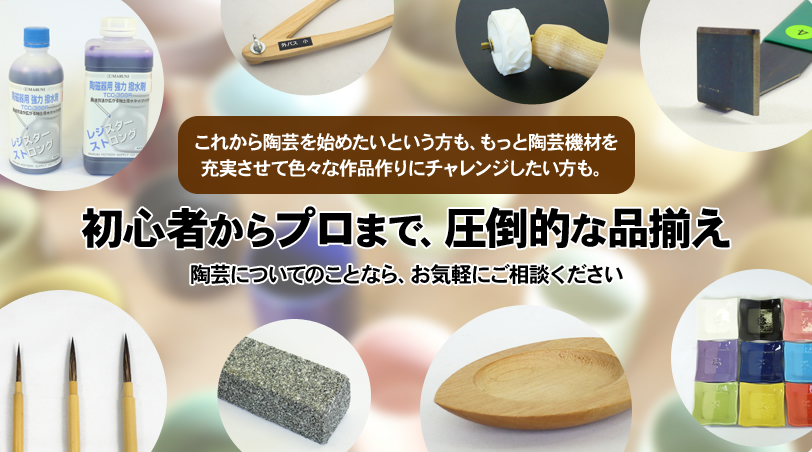

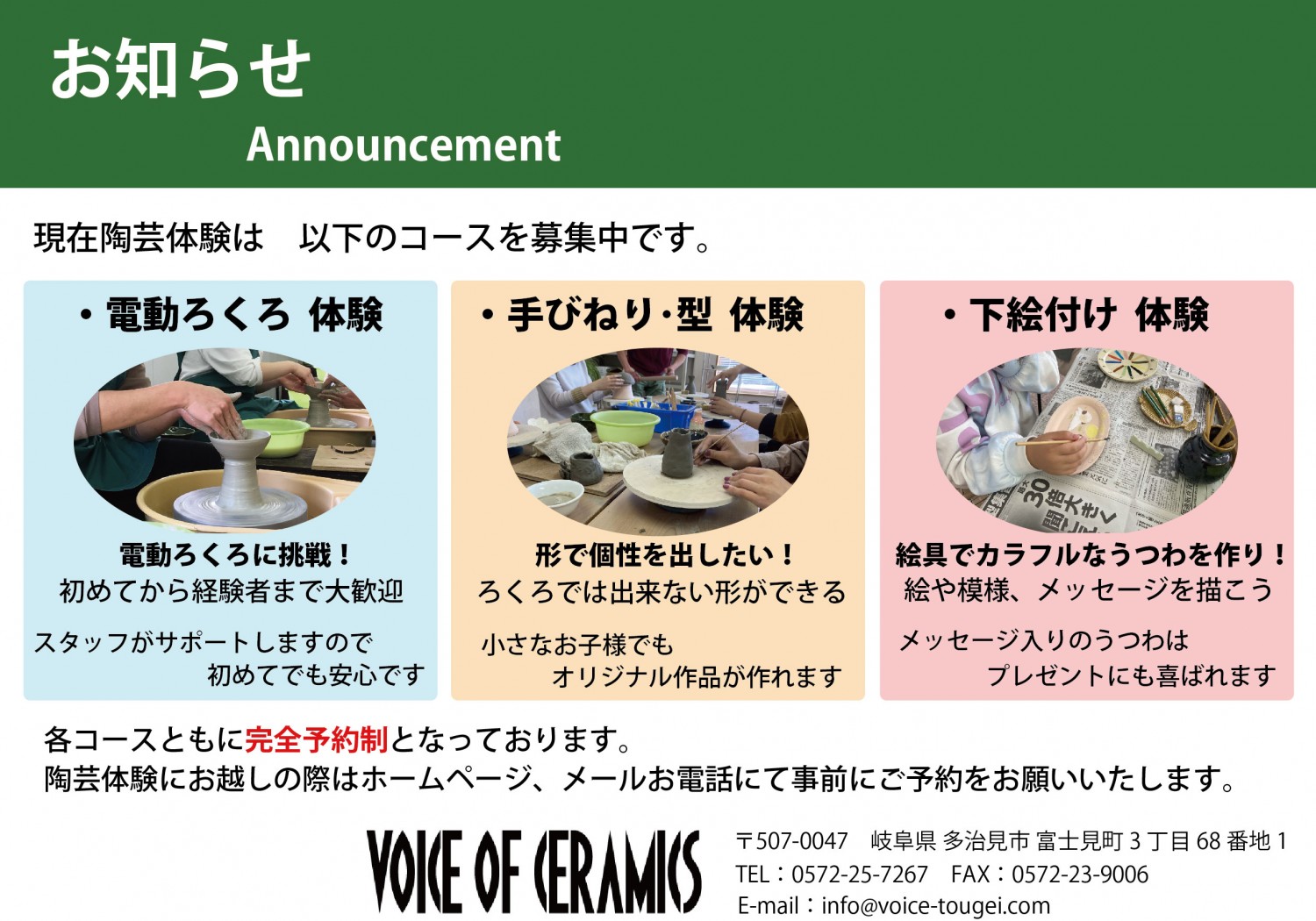

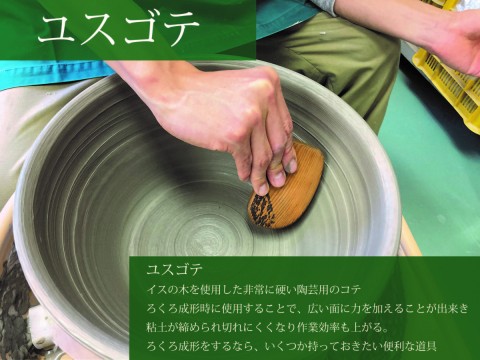

多治見市富士見町にある「ボイス オブ セラミックス」の陶芸体験の様子です。陶芸体験の他に、粘土・釉薬・ろくろ・陶芸窯などの陶芸機材販売、陶芸窯の修理も行っています。※陶芸体験コースの内容は、一般陶芸体験のページをご覧ください。

- 2023.11.29 焼成記録用紙を公開しました

- 2023.03.22 「縁結び大学」にメディア掲載して頂きました。

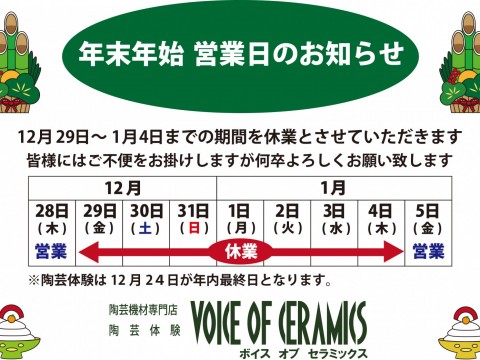

- 2022.11.28 ※年末年始の休業日について

- 2022.01.05 新年営業開始のお知らせ

- 2021.03.10 ※上絵教室開催のお知らせ※

- 2021.01.12 ※重要※【1月】上絵付教室 開催中止のお知らせ

- 2020.12.10 上絵付教室について【2021年1月2月】

- 2020.11.02 上絵付教室について【11月12月】

- 2020.09.14 上絵付教室について【9月10月】

- 2020.09.14 ※必読※団体陶芸体験をご検討の皆様へ

-

11月

20日 -

10月

03日 -

10月

03日 -

07月

31日